What is dyslexia - dyslexia -? manifestation? His reasons? And his treatment?

عسر القراءة أو ما يصطلح عليه أيضا الديسلكسيا ، من أشهر صعوبات التعلم و أكثرها استئثارا باهتمام العلماء و المربين، و ذلك لكون القراءة من أهم المهارات الأساسية التي تبنى عليها جميع التعلمات في جميع المواد الدراسية، و بدونها لا يمكن للمتعلم أن يمضي قدما في مسيرته التعليمية. كما أن وجود عينة من الطلاب يعانون من عسر القراءة في الصف الدراسي من شأنه التأثير على المستوى العام للطلاب، و هدر الكثير من الوقت و الجهد في معالجة ظاهرة لا يُعْرف عنها الكثير في الأوساط الدراسية.

و مما يزيد من خطورة ظاهرة عسر القراءة أو الديسلكسيا، غموض أعراضها، و قلة الوعي بها، مما يجعل الإقصاء و التهميش أسياد الموقف حين يتعلق الأمر بالتعامل مع الطفل المصاب، في ظل غياب الرعاية الخاصة التي تؤهله لتجاوز الصعوبات التي يعاني منها، و الانخراط الإيجابي في الأنشطة الهادفة داخل الفصل و خارجه.

إن ما تقدم يدفعنا إلى التساؤل عن ماهية عسر القراءة و أسبابها و مظاهرها و علاجها.

1- ما هو عسر القراءة ” الديسلكسيا “

أ- أصل المصطلح

الديسلكسيا Dyslexia كلمة يونانية الأصل مكونة من مقطعين: الأول (Dys) وتعني صعوبة، والثاني (lexia) وتعني الكلمة المقروءة، وأول من استخدم هذا المصطلح عالم الأعصاب الفرنسي ( رودلف بيرلين ) عام 1872 م، ثم تتابعت الدراسات في هذا الشأن فأطلق عليها الطبيب الألماني ( أدولف كسماول ) بـ (العمى الكلمي)، وسماها بعد ذلك جيمس هنشلود بـ (العمى الكلمي الخَلْقي)، فما هي إذن أهم تعريفات الديسلكسيا؟

ب- تعريف الديسلكسيا

عديدة هي التعريفات التي تناولت ظاهرة الديسلكسيا، فحسب الاتحاد العالمي لطب الأعصاب يمكن تعريف عُسر القراءة بكونه:

” اضطراب يتجلى في صعوبة تعلم القراءة على الرغم من توافر التعليمات التقليدية والذكاء الكافي والفرصة الاجتماعية والثقافية الملائمة. حيث يتبع إعاقة إدراكية جوهرية، كثيراً ما تكون من أصل صحي .”

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الطلاب المصابين بـ (العسر القرائي) يكون مستوى ذكائهم عاديا جدًا أو حتى فوق العادي. كما أن العسر القرائي ليس له علاقة بالتخلف العقلي .بل إن الطلاب المعسرين قرائيًا يمكن أن يكونوا مبدعين في مجالات أخرى مما يجعل الديسلكسيا تستحق تسمية: الإعاقة المختفية (Hidden Handicap) .

كما يمكن تعريف عسر القراءة ( الديسلكسيا ) على أنه:

“اضطراب في القراءة ذو منشأ عصبي خارج نطاق أية إعاقة عقلية أو حسية و غير مرتبط بعوامل ثقافية أو بيئية أو بعدم الرغبة في الدراسة و يكون معدل الذكاء لدى الشخص الذي يعاني من هذا الاضطراب عاديا أو فوق العادي.”

من جهة أخرى، تعرف الديسلكسيا بكونها:

“صعوبة مستمرة وشديدة في تعلم القراءة واكتساب مهاراتها عند أطفال أذكياء، متمدرسين بشكل طبيعي، ليست لديهم أي اضطرابات حسية أو عصبية، يعيشون في بيئة اجتماعية ثقافية طبيعية. تتميز هذه الصعوبة باستمراريتها على المدى البعيد، كما أن تشخيصها لا يتم إلا بعد مرور 6 أشهر على الأقل من الشروع في تعلم اللغة الكتابية. وحسب (Zorman, 2001) فإنها تصيب حوالي 1 إلى 8 % من الأطفال في سن التمدرس، كيفما كانت انتماءاتهم العرقية أو الجغرافية.”

ج- الفرق بين عسر القراءة و التأخر في القراءة

رغم أن النتيجة واحدة وهي انخفاض الأداء الوظيفي في القراءة، إلا أن هناك العديد من الفروق بين حالات الديسلكسيا وحالات التأخر أو التخلف في القراءة، حيث أجرى روتر ويل دراسة على عينتين إحداهما تم تشخصيها على أنها تعاني صعوبات نوعية في القراءة، في حين تم تشخيص الثانية على أنها تعاني تخلفًا عامًا في القراءة، و يمكن تلخيص أهم الفروق التي تم رصدها منم خلال هذه الدراسة فيما يلي:

- الديسلكسيا أو عسر القراءة أكثر انتشارا لدى الذكور بخلاف التأخر أو التخلف في القراءة.

- الإعاقات العصبية أكثر انتشارا في صفوف المتأخرين في القراءة.

- كان التقدم في القراءة والتهجي أبطأ لدى عينة الأطفال المتعسرين قرائيا مقارنة بالمتأخرين.

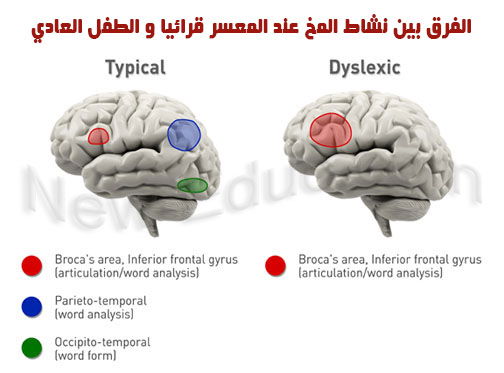

من جهة أخرى، أثبتت الدراسات وجود فروق فزيولوجية بين الفئتين، حيث وجد أن أطفال الديسلكسيا يعانون من خلل وظيفي عصبي في دوائر القراءة بالنصف الأيسر الخلفي من المخ، بينما من النادر تشخيص هذا الخلل لدى الأطفال الذين يعانون تخلفا في القراءة.

2- مظاهر عسر القراءة (الديسلكسيا)

قبل الخوض في مظاهر الديسلكسيا، ينبغي التنبيه أولا إلى عدم ارتباط هذه الظاهرة بمعدل الذكاء، مما يفسر صدمة الآباء حينما يكتشفون أن ابنهم يعاني من صعوبات في القراءة رغم أنه كان يظهر علامات ذكاء طبيعي أو حتى فوق الطبيعي. و عموما يمكن تلخيص أهم مظاهر الديسلكسيا في النقط التالية :

أ- المظاهر اللغوية

التأخر أو عدم الكلام بوضوح أو خلط الحروف أو الكلمات أو الجمل، و من أمثلة ذلك ما يلي:

- قلب مقطع من الكلمة فيقرأ بانت بدلاً عن نبات، وكوافه بدلاً عن فواكه .

- حذف بعض الحروف، وإضافة أُخرى كأن يقرأ: والد بدلاً عن ولد، وندى بدلاً عن نادى .

- حذف مقطع كامل من الكلمة كأن يقرأ منزل بدلاً عن المنازل، وفتاة بدلاً عن فتيات .

- قلب مواضع الحروف من الكلمة إما بالتقديم أو التأخير كأن يقرأ قلب بدلاً عن قبل، وعبد بدلاً عن بعد، وفرس بداً عن سفر…

- حذف بعض الكلمات أو أجزاء من الكلمة المقروءة، فمثلاً عبارة ( سافرت بالطائرة ) قد يقرأها الطالب ( سافر بالطائرة).

- إضافة بعض الكلمات غير الموجودة في النص الأصلي إلى الجملة، أو بعض المقاطع أو الأحرف إلى الكلمة المقروءة فمثلاً كلمة ( سافرت بالطائرة ) قد يقرأها ( سافرت بالطائرة إلى أمريكا) .

- إعادة بعض الكلمات أكثر من مرة بدون أي مبرر فمثلاً قد يقرأ ( غسلت الأم الثياب ) فيقول ( غسلت الأم … غسلت الأم الثياب) .

- إبدال بعض الكلمات بأخرى قد تحمل بعضاً من معناها، فمثلاً قد يقرأ كلمة ( العالية ) بدلاً من ( المرتفعة ) أو ( الطلاب ) بدلاً من ( التلاميذ) أو أن يقرأ (حسام ولد شجاع) وهكذا .

- ضعف في التمييز بين أحرف العلة فقد يقرأ كلمة ( فول ) فيقول ( فيل).

- صعوبة التموقع في النص، حيث يرتبك عند الانتقال من نهاية السطر إلى بداية السطر الذي يليه أثناء القراءة .

ب- مظاهر مرتبطة بالأنشطة اليومية

هناك العديد من السلوكات اليومية التي يقوم بها الطفل و التي يمكن أن تدل على معاناته من الديسلكسيا مثل :

- طريقة التعامل مع الأشياء كصعوبة الاحتفاظ بها في يده، وصعوبة التنسيق فيما يقوم به من أعمال مثل مسك الكرات أو تنطيطها أو رميها بصورة عادية.

- صعوبة في تنفيذ بعض الأعمال مثل ارتداء الملابس بصورة طبيعية وربط الحذاء واستعمال الأزرار.

- ضعف التركيز عند الاستماع للقصص.

إضافة إلى ما سبق ذكره، يمكن أن تقترن الدسليكسا بمظاهر أخرى كرداءة الخط و الخروج على السطر و صعوبة تنسيق الحروف، كما يمكن أن تكون مصاحبة لعسر الحساب و عسر الكلام و غيرها من صعوبات التعلم الأخرى، غير أن ما ينبغي الإشارة إليه هنا هو أن ظهور هذه العلامات مجتمعة ليس شرطا للجزم بإصابة الطفل بعسر القراءة، فوحده الطبيب المختص لديه القدرة و الكفاءة لتشخيص الديسلكسيا و تحديد درجة الإصابة بها.

ج- مظاهر مرتبطة بالوراثة

أثبتت الدراسات أن الدسلكسيا في معظمها تكون نتيجة للتوارث في العائلة، و في هذا الإطار، قام “Leppänen PH et al“، بالتحقيق في مدى صحة فرضية ارتباط عسر القراءة بالتاريخ المرضي للعائلة، حيث تم دراسة رضع بعمر 6 أشهر من عينتين مختلفتين، تنتمي الأولى إلى عائلة طبيعية، في حين تنتمي الأخرى إلى عائلة لها تاريخ مرضي في الإصابة بعسر القراءة. و عند قياس الاختلافات في التنشيط الكهربائي في الدماغ الناجم عن التغيرات في الهيكل الزمني لأصوات التحدث – وهي سمة تلقينية حاسمة في الكلام – لوحظ اختلاف أطفال العينة الأولى عن أطفال العينة الثانية في كل من قدرتهم على الاستجابة الأولية للأصوات، وفي استجابات كشف التغير الذي يعتمد على سياق التحفيز، وهذا يدل على أن الأطفال المعرضين للخطر بسبب العوامل الوراثية يقومون بعملية تلقين سمعي زمني لأصوات التحدث بشكل مختلف عن أطفال العائلات العادية، و ذلك حتى قبل أن يتعلموا الكلام، وأن حالات عُسر القراءة العائلية قد تساعد في التشخيص.

3- ما هي أسباب عسر القراءة – الديسلكسيا -؟

لا يوجد أي إجماع في أوساط العلماء و الباحثين حول أسباب ظاهرة عسر القراءة، لكن الدراسات التي أجريت في هذا المجال تشير إلى ارتباط عسر القراءة بعوامل تنتمي إلى مجالات متعددة نوجز أهمها فيما يلي:

أ- العوامل الفيسيولوجية

يتميز الطفل المصاب بالديسلكسيا بتركيبة دماغية مختلفة عن الطفل السوي، مما يؤدي إلى عدم الفعالية في الربط بين القسم الأيمن و الأيسر للدماغ. و يعزى هذا الأمر غالبا للعامل الوراثي، حيث أن 50 % من حالات الديسلكسيا لديهم أقارب يعانون من الظاهرة نفسها.هذا، و قد أثبتت الدراسات الحديثة التي أجريت على أطفال عسر القراءة، أن المنطقة السمعية في مخ هؤلاء تختلف عن نظيرتها عند الأطفال الآخرين، كما أن منطقة اللغة بالمخ لدى الأشخاص المصابين بعسر أو عجز القراءة في النصف الأيسر من المخ، أصغر و أقل في عدد خلاياها. في نفس الإطار دائما، لوحظ أن النشاط الكهربائي في النصف الأيسر من المخ لدى الذين يعانون من عسر القراءة، يختلف بصفة جوهرية عن نظيره لدى الذين لا يعانون من هذه الصعوبة.

ب- العوامل النفسية

تلعب العوامل النفسية دورا كبيرا في ظهور عسر القراءة، و يمكن تلخيص أهمها في النقط التالية:

اضطراب الإدراك السمعي و الإدراك البصري

الإدراك عملية معقدة تبدأ باستثارة الحواس، و تنتهي بمعالجة المعلومات في الدماغ، و استخلاص ما هو قابل للإدراك منها. و من هنا يظهر مدى تأثير أي خلل في هذه السيرورة، باعتبار القراءة عملية معقدة يتداخل فيها الإدراك السمعي ( كيفية نطق الحروف) بالإدراك البصري ( كيفية كتابتها).

الاضطرابات اللغوية

تؤثر حصيلة الطفل و قاموسه اللغوي على تعلمه و تفسيره للمادة المقروءة المطبوعة، كما أن الأطفال الذين لديهم تشوه في بعض الأصوات يعجزون في الأغلب عن القراءة بشكل صحيح.

اضطراب الذاكرة

تنقسم اضطرابات الذاكرة إلى اضطرابات الذاكرة السمعية واضطرابات الذاكرة البصرية، وقد أثبتت العديد من الأبحاث وجود صعوبة في الاسترجاع التتابعي للمثيرات المرئية لدى الأطفال المصابين بعسر القراءة، ويفسر هذا الفشل في الاسترجاع إلى عدم كفاءة عمليات الانتباه الانتقائي و استخدام استراتيجيات للحفظ و التذكر و الاسترجاع أقل فاعلية و كفاءة مقارنة مع الأطفال العاديين.إن العسر القرائي متصل باضطرابات نفسية، لكن لا يجب الخلط بين العوامل النفسية التي تساهم في ظهور عسر القراءة و الاضطرابات التي تنتج عنها، فالكثير من المشاكل النفسية تنتج بسبب عسر القراءة.

ج- العوامل اللغوية

قد تكون خصائص اللغة المنطوقة، ونظام الكتابة (قواعد الإملاء)، وطرق تعليم القراءة والكتابة عوامل مساهمة في ظهور عسر القراءة لدى الأطفال. و كمثال على ذلك، نذكرصعوبة القراءة في اللغة الإنجليزية، و التي تتميز بتهجئتها اللغوية المعقدة حيث توظف أنماط الهجاء على عدة مستويات. وتعتبر الفئات الهيكلية الرئيسية التي تشكل التهجئة الإنجليزية هي المراسلات الصوتية للحروف، المقاطع، و المورفيمات. أما بعض اللغات الأخرى، مثل الإسبانية، فلديها تهجئة أبجدية توظف فقط المراسلات الصوتية للحروف، مما يجعل تعلمها أسهل نسبيا من تعلم الإنجليزية.

4- تشخيص عسر القراءة ( الديسلكسيا )

سبق و تطرقنا في موْضِع آخر من هذا المقال إلى أهم مظاهر عسر القراءة، لكن ظهور أحد هذه الأعراض أو بعضها لا يعني بالضرورة إصابة الطفل بالدسليكيا، فوحدهم المتخصصون من أطباء الأمراض العصبية و الأطباء النفسيين و كذلك أخصائيي علم النفس التربوي و المتخصصين في عسر القراءة يمكنهم تشخيص عسر القراءة و درجة الإصابة بها.ويعتمد الخبراء عموما اختبارا متعدد التخصصات لاستبعاد الأسباب الأخرى المحتملة لصعوبات القراءة، مثل ضعف الإدراك أو الأسباب الفيسيولوجية كمشاكل في الرؤية أو السمع. كما يتم اعتماد اختبارات لتقييم مدى قدرة الطفل على القراءة، مثل اختبار التعرف السريع لاختبار الذاكرة القصيرة المدى و مهارات التسلسل، و اختبارات الترميز الصوتي، و مختلف اختبارات الذكاء… هذه الاختبارات و غيرها تمكن الأخصائيين من الحكم بشمولية على حالة الطفل و تحديد درجة إصابته و نوعها.

5- علاج عسر القراءة

بعد تشخيص عسر القراءة، ينبغي اعتماد خطة علاجية بإشراك جميع الفاعلين انطلاقا من الطبيب المعالج، و الأسرة و الإدارة التربوية، ووصولا إلى المدرس و الطلاب، فالطفل الذي يعاني من عسر القراءة يحتاج إلى التشجيع المستمر من قِبَل الأهل من أجل رفع معنوياته، كما يحتاج لمعاملة خاصة في المدرسة لمراعاة الإشكاليات التي يعاني منها وإعطائه فرصة لاستغلال مهاراته وقدراته العقلية السليمة.من جهة أخرى، ينبغي أن تتناسب الخطة العلاجية والأسباب الكامنة وراء الديسلكسيا، فإذا كانت هذه الأسباب نفسية بالأساس، فلابد من تدخل الطبيب النفسي و التنسيق مع الأسرة و المدرسة. أما إذا كانت الأسباب تعليمية تربوية، فينبغي مراجعة الطرائق و المناهج و الوسائل المتبعة في التدريس، بحثا عن السبب وراء هذا الإضطراب في التعلم، سعيا نحو تجاوزه. و في الإطار التعليمي التربوي، يمكن للمدرسين الذين يعانون من مشكلة عسر القراءة في صفوفهم الدراسية اتباع بعض الاستراتيجيات التي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :

- توفير بيئة مساعدة على التعلم و الاستيعاب، و خالية من كل عوامل التشويش و تشتيت الانتباه.

- التحدث أمام الطلاب بصوت واضح، و لغة سليمة خالية من الأخطاء النحوية.

- مراعاة مستوى المتعلمين حين اختيار النصوص و المفردات التي سيشتغلون عليها.

- طرح الأسئلة بشكل واضح، والابتعاد عن الأسئلة المتداخلة، أو المعقدة.

- تحفيز الطلاب الذين يعانون من الديسلكسيا و تشجيعهم على المشاركة.

- تفادي إحراج الطلاب المعسرين أمام زملائهم خلال القراءة الجهرية.

- الكتابة بخط واضح ومقروء سواءً على السبورة، أو خلال كتابة نماذج الحروف في كراسات المتعلمين .

- تخصيص الوقت الملائم للمعسرين سواء خلال الامتحانات أوحتى خلال إنجاز الواجبات المنزلية.

- التعرف على جوانب القوة في أفراد الدسلكسيا و ميولاتهم، والتركيز عليها.

- التواصل مع الآباء وتوعيتهم بأسباب المرض و طرق التعامل مع أبنائهم في البيت.

- الصبر وطول البال و عدم التسرع في طلب نتيجة المجهودات المبذولة.